Agosto de 2006. Desde el mismísimo Furacón, que en la distancia es tal cual el ojo de Polifemo, se precipita un tajo como si estuviera desquiciado. La descubierta planeada, forzosamente había de abordarse por aquí, en un descenso trepidante. Dos veces hubiera necesitado cuerda, para montar rápeles en sendas panzas de burra encajadas entre los laterales, tan serias de sortear que lograron el arrepentimiento de mis pecados. Medí con prudencia cada apoyo, cada agarre, consciente de estar en una ruta sin retorno. El canalón desemboca al pie de una gran pared, en un cono de deyección donde medra un encinar cuidado con esmero. Alguien ha procurado darle forma de sacacorchos a los viejos troncos, los ha forrado después de musgo fosforescente, cuajado de violetas en flor. Nada, ni rastro de pinturas. Continué en dirección sudeste.

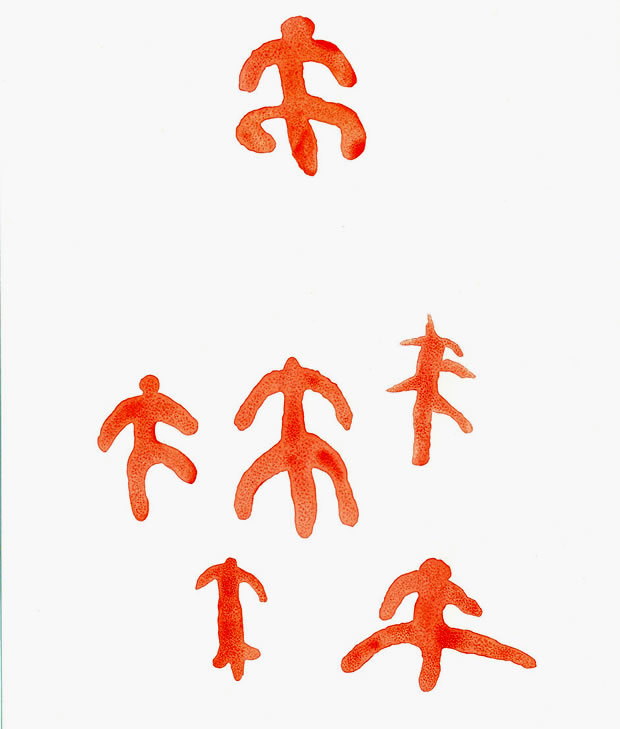

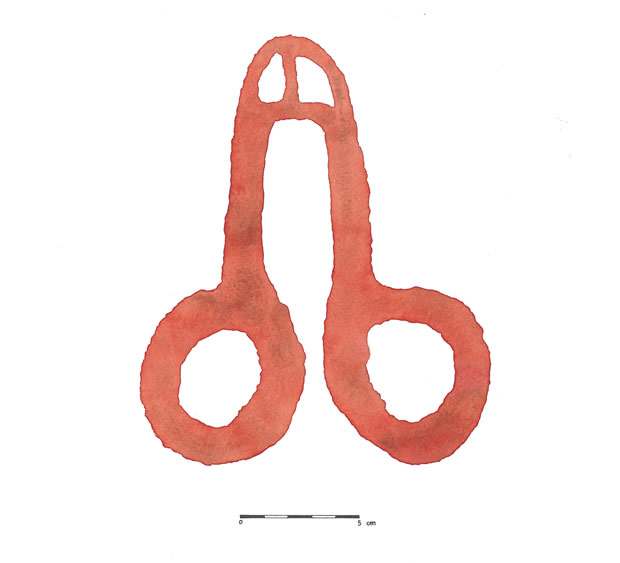

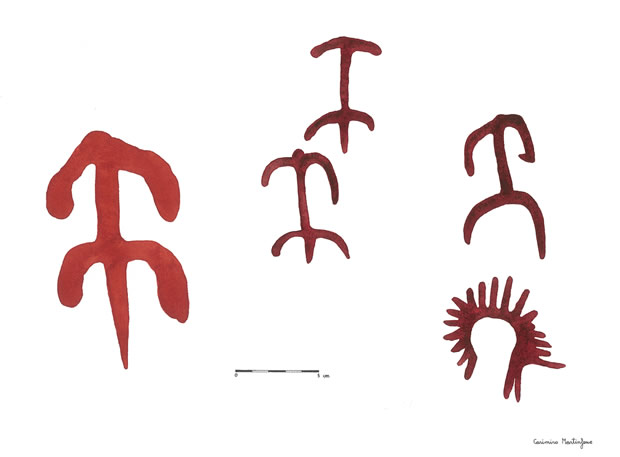

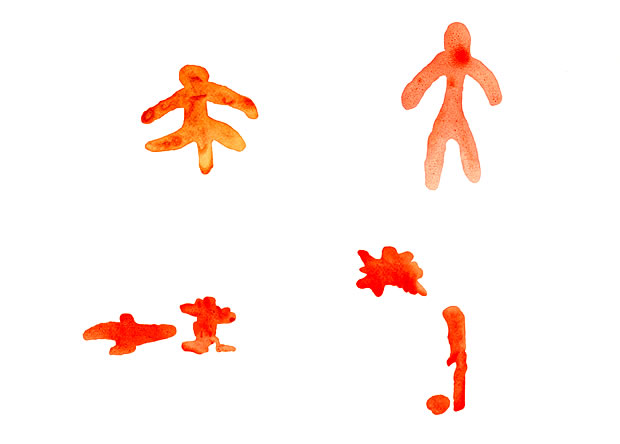

Gané centímetro a centímetro la altura perdida, por un canchal interminable, hasta topar un paramento perfecto en el lomo de Tartachacreos. Liso, todo exterior, sin visera ni caverna, relavado por lluvias seculares. En él hay una hornacina, labrada quién sabe si ex profeso para colocar un ídolo, el mejor sitio para un San Judas Tadeo de causas perdidas. También hay pinturas rupestres. Pálidas, casi un acto de fe apreciarlas. Manchas inclasificables pero de contornos nítidos, rayas y puntos, más una banda de antropos. Esta difusa apariencia debió causarla la exposición, milenio tras milenio, a un muestrario completo de perrerías climatológicas. Con toda seguridad, el color ha degenerado del bermellón al siena tostado.

Si agosto pudiera borrase del taco, por mí hecho. Lo repudio por falsario, el peor mes para internarse en las montañas del noroeste. Los rayos del mediodía inciden implacables contra el pedernal, tanto que si lo tocas abrasa, funden esquirlas, redondean aristas. La luz reflejada es cegadora, he de estrujar al límite los párpados para distinguir los trazos. El cansancio, el salitre del sudor, el bochorno, enrojecen los ojos, distorsionan siluetas y falsifican colores. De pronto, La reverberación aparta a los antropomorfos de su soporte, los despega de la roca y quedan suspendidos en la luz… hasta que comienzan a bailar. Danzan los monigotes al son del tambor, de los golpes de sangre redoblándome en las sienes.

Hay desde aquí una impactante panorámica del Briñalón y los Arquinos, el flanco umbrío del cañón. También se distinguen, bajo la mole de Las Portillas, en la Vallina Cueva, las ruinas donde habitó el Tío Santicos. Allí tenía hogar y sustento, en lo más recóndito. Encontró un filón de pizarra, industria emergente cuando las tradicionales cubiertas de paja empezaron a sustituirse por losa. Un día oyó gritos de socorro no muy lejos de la cantera, en la ruta vieja a Pardamaza. Acudió presto, preguntando a voces qué ocurría, justo a tiempo de ver cómo torturaban a navajazos, hasta matarlo, al pobre ambulante que transportaba en su borrico pellejos de vino. Los asesinos temieron ser delatados, fueron tras él para sellarle la boca. Jamás volvió a saberse del tío Santicos.

Cuál motivo nos empuja a emprender locuras, carece de explicación, y si la tiene es de lo más peregrina. Mejor no indagar. Reproduje todo cuanto pude, poco y mal, preocupado porque aún restaba salir de la caldera incandescente. Chocolate derretido, un plátano frito, una manzana asada, el penúltimo sorbo hirviendo de la cantimplora. Reservé el último para in extremis, y también una mano de cerdo cocida, alimento enjundioso, seguramente entretenido mientras a uno le sobreviene la parca. Derivé hacia el este, buscando un escape. Probé pasos prometedores, aunque imposibles. Trepé, retrocedí, sondeé, a tumbos fui hasta encontrar el Camino del Perro. Llamarle camino es una exageración, si acaso clavo ardiendo al que se agarra el instinto. Como me había asegurado doña Avelina, supone la única alternativa para trasponer los escarpes de Tartachacreos hacia Finales.

Arroyo irreprochable, frescor vegetal, oasis de robles albares. Reviví. Desnudo, flotando en aguas inmaculadas, aguardé la llegada de las náyades.

Huellas de lobo impresas en el barro, zarpazos en la tierra, olor a salvajina. Acuden a la memoria frases de la pastora, declamadas en un delicioso román paladino. “Hasta nueve viera. Una vez esperóme bien descuidada, al escurecido. Repicaba yo doce años de chavalina. Salióme de entre las urces y al pie mío enganchó un carnero, ametiólo en lo cerrado del monte, los mastines ni cuenta. Cógenlos por el pescuezo y llévanlos al andarín, y si no pesan mucho mucho, cercéanlos al hombro y fuyen.”

La severidad de la jornada me dejó dolorido, las junturas de los músculos destensadas, como el tanga de la choni tras el botellón.

{module ANUNCIOS GOOGLE PIE}