Febrero de 2008. Encaramado en la escalera, absorto en desentrañar ideogramas, casi caigo del susto. Donde la Cuevona finaliza engullida por la maraña, crujieron movimientos sospechosos, de bestia pugnando con las zarpas: el cuélebre sanguinario que guarda tesoros y devora fisgones, supuse. Tragué saliva, volé al último peldaño vade retro si más hubiese más trepase, blandí el pincel en defensa propia. Después escuché ruidos metálicos que me tranquilizaron, y ya serené del todo cuando el cuélebre habló.

-¡La puta zarza!

Entonces sufrí un telele en las ingles, al surgir de entre aquel berenjenal no un dragón sino un gnomo, con su saco a cuestas. Creí estar ante un espejismo producto del influjo arqueológico. Vino hacia mí la aparición, de piernecitas encorvadas, a pasitos cortos como si caminara por el alambre.

-Oiga, qué hace usted ahí arriba. No estará expoliando las pinturas…

-Dígame, señor, qué lleva en el saco. No será un furtivo…

El individuo, ahora ya persona humana, cargaba además del saco una mochila, prismáticos, cámara fotográfica. De uno de los bolsillos de la camisa pilló lapicero, libreta. Anotó de soslayo dudosas impresiones, cual si estuviera apuntando el número de la matrícula para meterme un puro. Luego de tiras y aflojas, apaciguaron los ánimos. Firmamos el armisticio con unos besos callados a la petaca. Solís Fernández es biólogo, aunque él prefiere naturalista de campo, carne de cañón montuno. Parlanchín incurable, pero con un discurso culto, de reflexiones inapelables. En estos momentos estudia al mamífero más diminuto de Europa, el musgaño enano, Suncus etruscus. En el saco porta trampas para conseguir especímenes. De una jaula del tamaño de una nuez, saca un preso, lo acomoda en la uña del pulgar.

-Te presento a Lola.

Mide 21 milímetros, pesa 1,7 gramos. Su carnet de identidad: un punto de esmalte rojo en el lomo. Es asidua a las trampas. Dentro de un rato la liberará, un poco alejada de donde la capturó porque, según dice teoría universalmente aceptada, caracteriza a todas las hembras del globo la ligereza de cascos y anhelar de continuo maromo fresco, así calculará el grado de territorialidad.

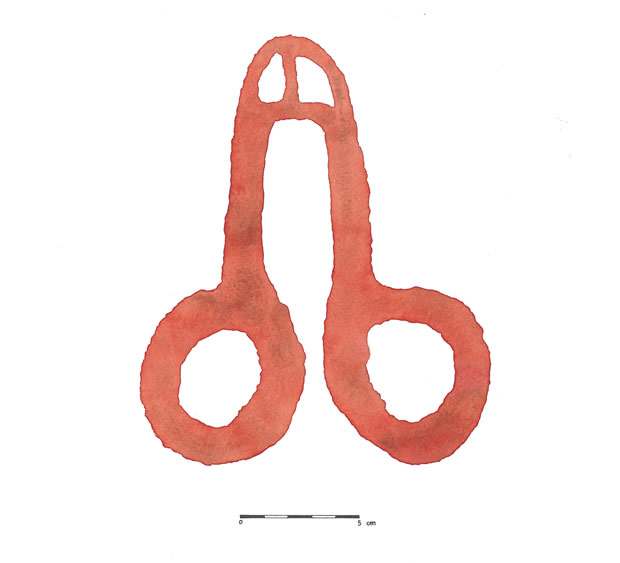

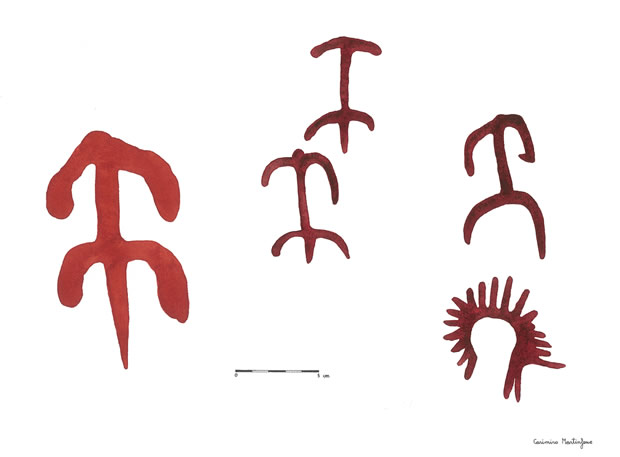

Marzo de 2008. Insatisfecho con la tarea realizada, le brindé a la Cuevona otra oportunidad. Monte arriba hacia el calvario pictórico, la escalera a cuestas, como un Gestas apócrifo que fuera a perpetrar su propia crucifixión. Puse interés en perfeccionar. Los tres paneles de La Cuevona están muy envejecidos. Se superponen unos jeroglíficos con otros, señal esclarecedora para los especialistas. Dejé niquelado lo mejor que pude el panel de la izquierda. Pulí del central todos los óvalos, y casualmente descubrí en uno de ellos un hombrecito de trazos simplísimos, asomando medio cuerpo tras romper el cascarón, una especie de pollo humano o antropoavis. El derecho, en la profundidad del abrigo, ni lo toqué, por miedo a enterrar los ojos.

Cada vez que visito santuarios prehistóricos, por muy pedestres que puedan parecer, tengo la impresión de cometer un sacrilegio. Siento la felicidad del capullo o algo así, pero también culpa. En estos oratorios más propios de Abisinia o Cafrería, el hombre actual es un mero turista. En lugar de mejorar, de haber evolucionado hacia la decencia como pretenden hacernos creer teósofos, filósofos y papas, la cruda realidad si echamos un ojo en derredor nos tacha de farsantes, adoradores de baratijas. Lo reconozco, al irrumpir en tales rincones siempre padezco la desazón de estar en pecado mortal: aun sabiendo que no voy a arrepentirme, aun seguro de volver a pecar, necesito confesión. Trastornos de católico descreído, cosas del diablo. A la vuelta, desde el coche en marcha, miré de reojo la puerta abierta de la iglesia. Faltó valor para entrar, sentí lástima de mi propia carroña. No obstante por fin obtuve confesión, en Matarrosa, en el bar La pista. Concelebraron la liturgia dos camareras de falda corta, escote bajo, labia azucarada. Me hicieron comulgar con sendos bollos, mientras una negrona cubana anunciaba la buena nueva “¡Ay, no hay que llorar, hay que cantar, que la vida es un carnaval!” En penitencia, hube de soportar cuatro partidas de prejubilados, repartidas en cuatro mesas a la espera del julepe de la muerte, entre bravuconadas, huesos de aceitunas, gargajos, barreduras, palillos inmundos. Confesión y penitencia, cabizbajo ante un vaso de vino, y sin absolución.

{module ANUNCIOS GOOGLE PIE}